海が抱える問題とスマート水産業の活用

いま起きている海の問題の中には、海洋環境の変化による水産資源の減少や、漁業・水産加工業の後継者不足などがあります。

https://youtu.be/yuFNOto7Cbo

このような問題に対して有効な取り組みとして、デジタル技術やICTなどを活用した“スマート水産業”が挙げられます。

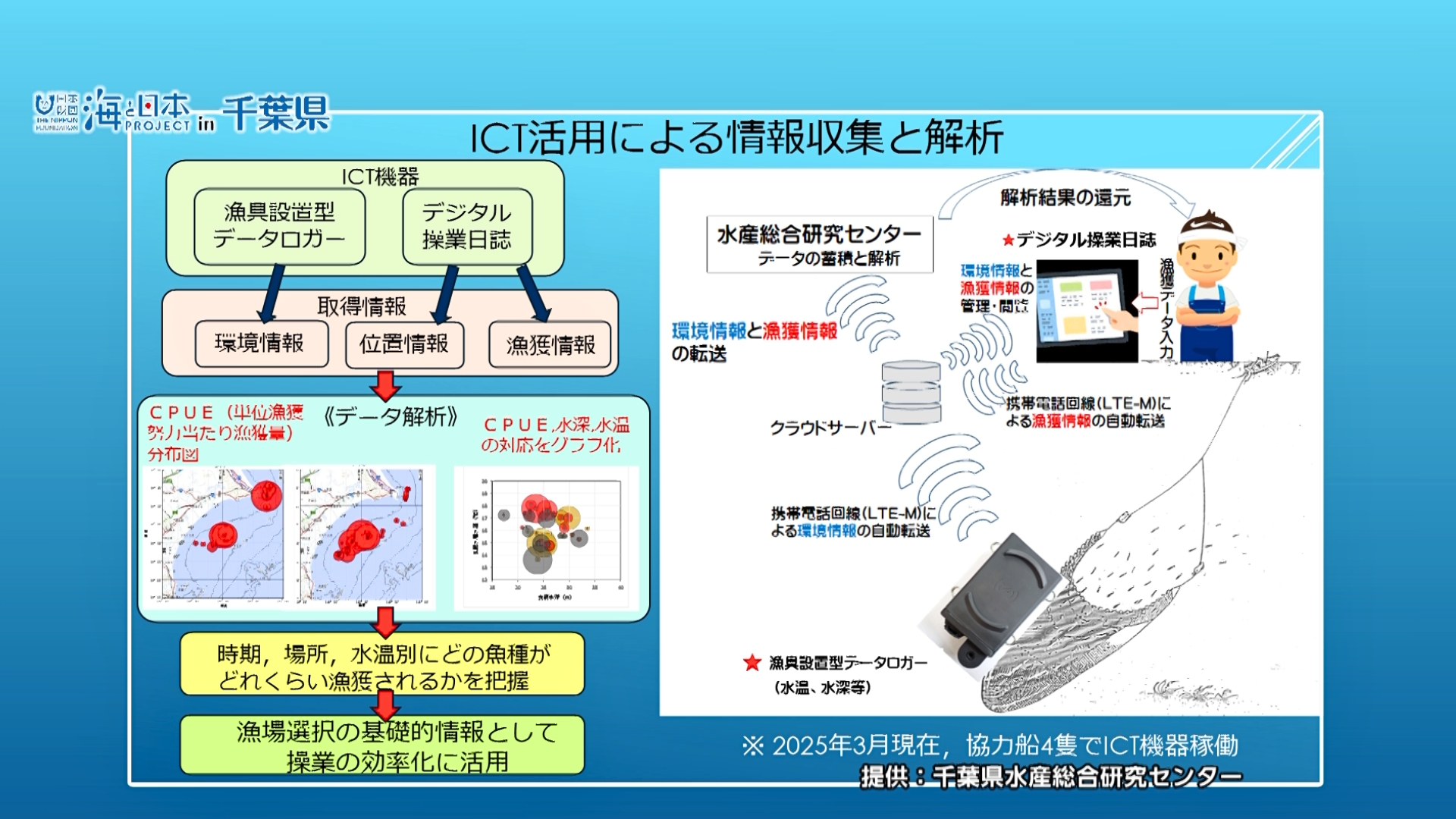

千葉の水産業の振興ため研究をおこなう「千葉県水産総合研究センター」では、”スマート水産業”の取り組みとして「漁海況予測システム」「デジタル操業日誌」を活用しています。

漁海況予測システム

漁海況予測システム とは

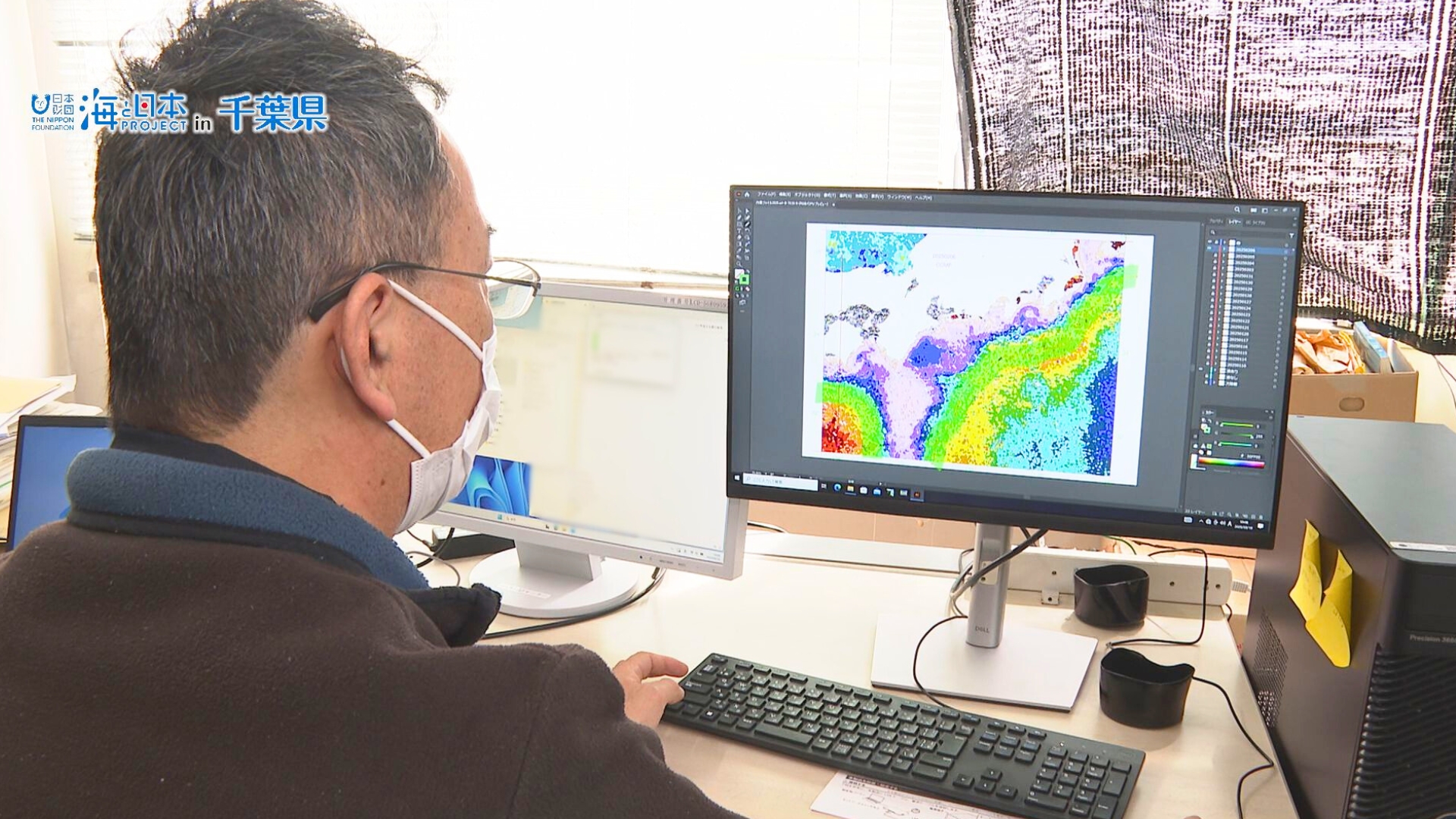

コンピューターシミュレーションにより水深600mまでの層別の水温や潮の向き、潮の速さを5日先まで予測できるシステム

千葉県水産総合研究センター 資源研究室 尾崎真澄 室長

「センターによる近年の取り組みの一つに”漁海況予測システム”がある」

「内房海域から外房、銚子、九十九里海域では長い間、衛星画像から取り込んだ情報をもとにした海表面の水温情報を毎日提供してきた。しかし漁業者から魚のいる水中の温度や潮の流れを知りたいという要望があり、このシステムはそれに応えたもの」

デジタル操業日誌

千葉県水産総合研究センター 資源研究室 尾崎真澄 室長

「漁業に関する試験研究において各漁法による漁獲の動向を詳細に知るため、”操業日誌”を漁業者に記載してもらっている。しかし、操業中に詳細なメモを取るのは大変な労力がかかることから、IT機器を導入することによって、より簡易に操業記録ができるようになりつつある」

こういった技術で集めたデータを解析し、活用することで漁業の効率化が図れるそうです。

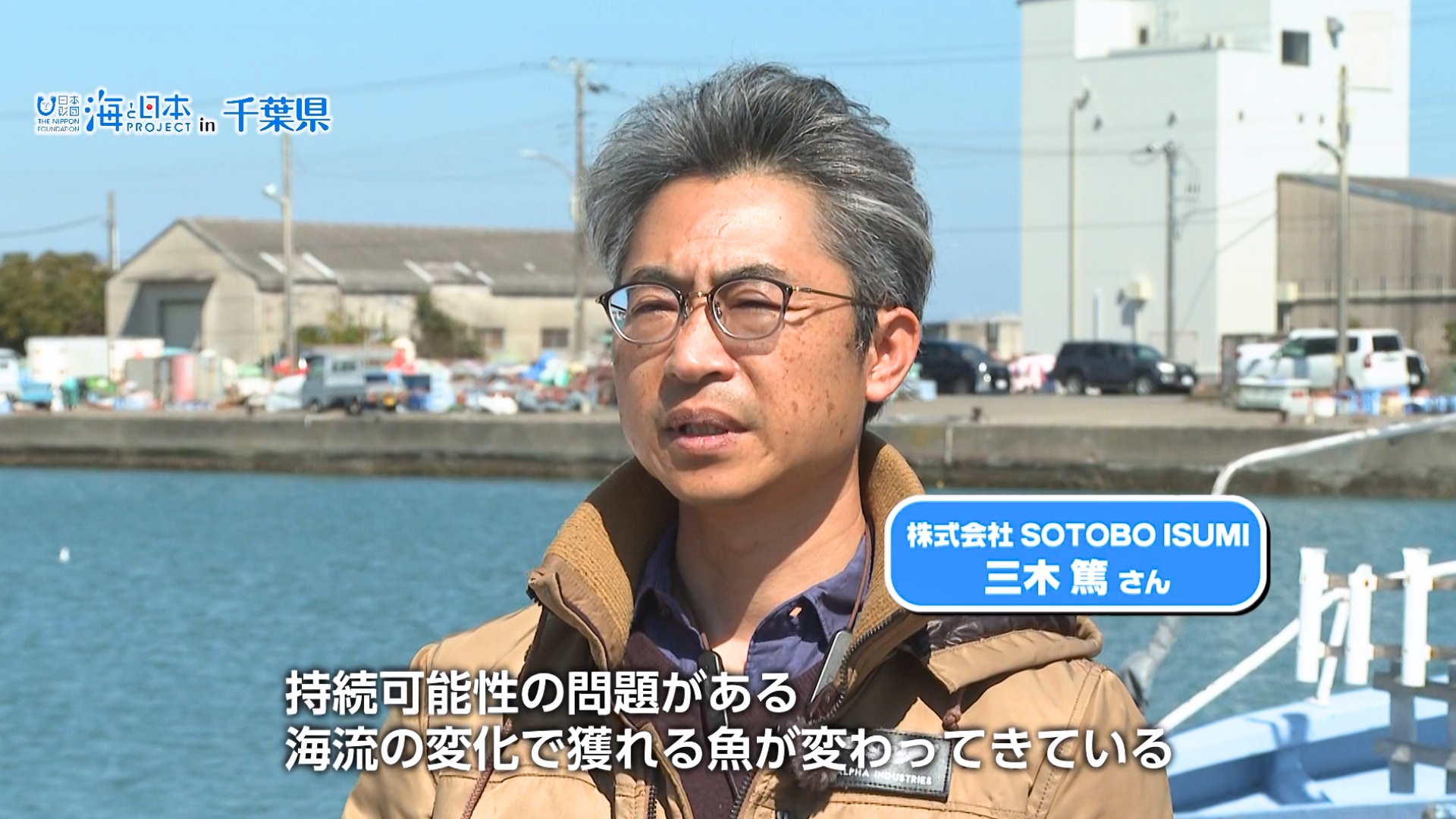

株式会社 SOTOBO ISUMIの取り組み

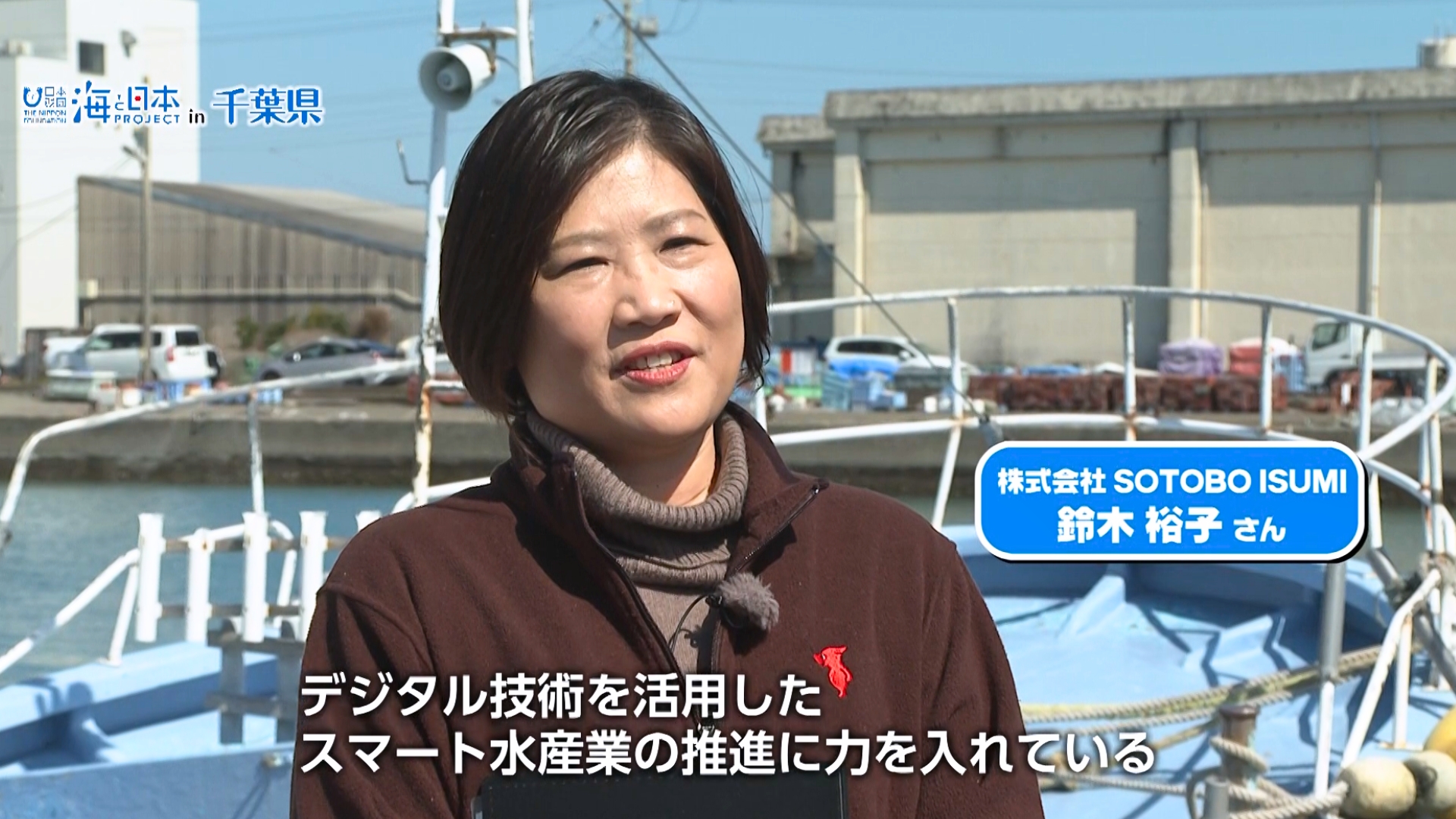

夷隅地域の資源を生かし持続可能な産業の発展を目指す「株式会社 SOTOBO ISUMI」。漁業、教育、観光など多分野の地域活性化に取り組んでいます。

株式会社 SOTOBO ISUMI 鈴木裕子さん

「特に水産業については地元の漁師、漁協、仲買人のみなさんを繋ぐ役割を果たし、デジタル技術を活用したスマート水産業の推進に力を入れている」

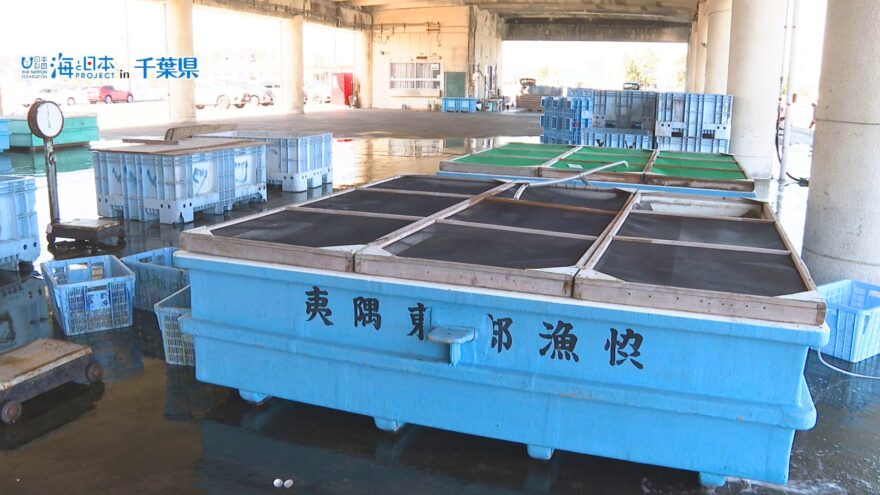

株式会社 SOTOBO ISUMIが関わる「夷隅東部漁業協同組合」には3つの解決すべき課題があるそうです。

株式会社 SOTOBO ISUMI 三木篤さん

「まず1つに、持続可能性の問題。海流の変化で獲れる魚が変わってきている。魚の獲れる量が少しずつ減ってきているので、”量”から”質”へどうやって変えるかという課題がある」

「2つ目に、いままで産地市場でやってきた仕事のやり方はこれから変わっていかないといけない。市場の運営方法にも変化が求められる」

「3つ目に、漁師の高齢化と後継者不足に対してどうやって魅力ある漁業にしていくのかが課題」

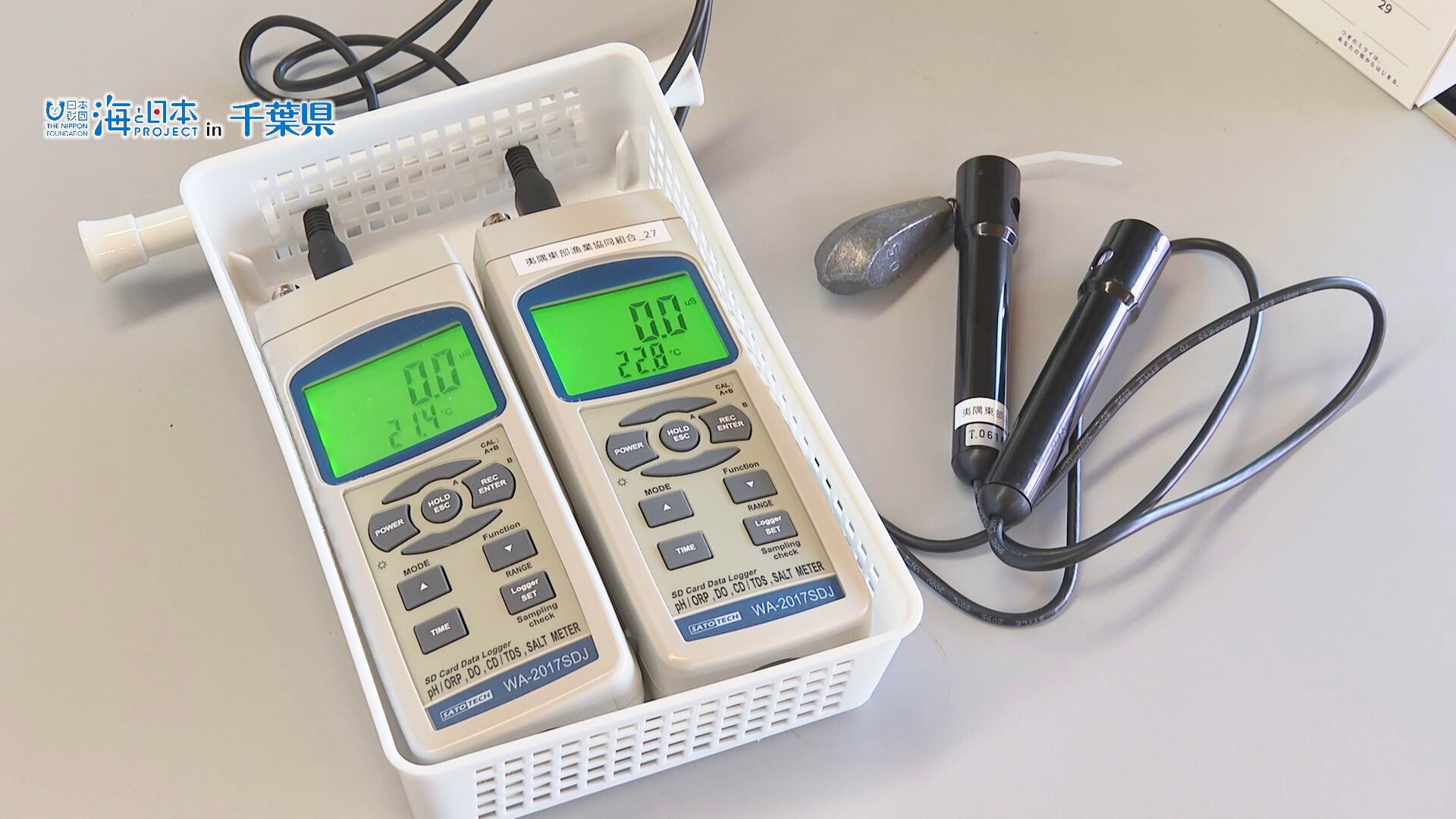

これらの課題に対してスマート水産業の技術で取り組んでいる一つが”魚の鮮度管理”です。

株式会社 SOTOBO ISUMI 三木篤さん

「獲った魚をより値段が高く価値のある状態で流通していくには、いかに漁師の所で魚を状態よく維持できるかがポイントだということがわかった」

そこでおこなったのが、”魚の鮮度の可視化”です。獲った魚を保管する容器の水温と魚の中心の温度を測り集めたデータを分析しました。

株式会社 SOTOBO ISUMI 三木篤さん

「鮮度を保つ管理方法が分かってきたので、これからは漁師と一緒に鮮度管理に取り組んでいく」

他には、電子入札システムの導入や水揚げ見込み情報の共有などにスマート水産業を活用し、持続可能で魅力的な漁業の実現を目指します。

株式会社 SOTOBO ISUMI 鈴木裕子さん

「スマート水産業の導入で持続可能な収益性の高い漁業の実現と後継者不足の解決を目標とし、私たちの使命でもある」

「デジタル技術の応用で未来の漁業を支える仕組みを作り、次世代に豊かな海を引き継いでいきたい」