勝浦・鴨川に漂着した海藻たちをアートに 千葉県立中央博物館分館 海の博物館で展覧会開催中

千葉県勝浦市にある「千葉県立中央博物館分館 海の博物館」では2025年11月24日まで海のアート展を開催しています。

房総の海と自然をテーマとしている、千葉県立中央博物館分館 海の博物館は、海の自然についての展示と教育普及、そして資料収集と調査研究を行っています。

2025年9月20日(土)~11月24日(月)まで開催中の海のアート展『What The Seaweed Remembers 海藻―漂ういのち』について、展示作品の作者である中央博物館市民研究員でアーティストの栗又 弥江子さんにお話しを伺いました。

栗又 弥江子さん

『海藻は海の中の生物に食として自らを差し出したり、根の部分に小さな生物を棲まわせて守ったり育てたり、そして自分を与えることでまるで母親のような役割をしながら海の中に密かに棲んでいる植物』

『この展覧会では、勝浦・鴨川の海辺にあがった海藻を拾ってプレスして作品にしたものを多く集めている』

『その他に、海藻の美しい部分を取り出してデザインし直して、漁具にギルディング(箔押し)加工した作品など計60点を展示』

『海藻たちがどのような経緯でどのように辿り着いてきたか、房総半島の豊かな海の壮大な物語を体験してください』

模写≪カジメ3枚≫

会場に入ってまず目を引くのが、『カジメの模写』。

「カジメ」はワカメやコンブなどと同じ褐藻の一種です。アワビ、サザエの餌場や魚の産卵場所として重要な役割を果たしています。大きな葉と長い茎、そして根の替わりの小さな付着器が特徴です。

海藻の一瞬の美しさを絵画に変換した作品です。

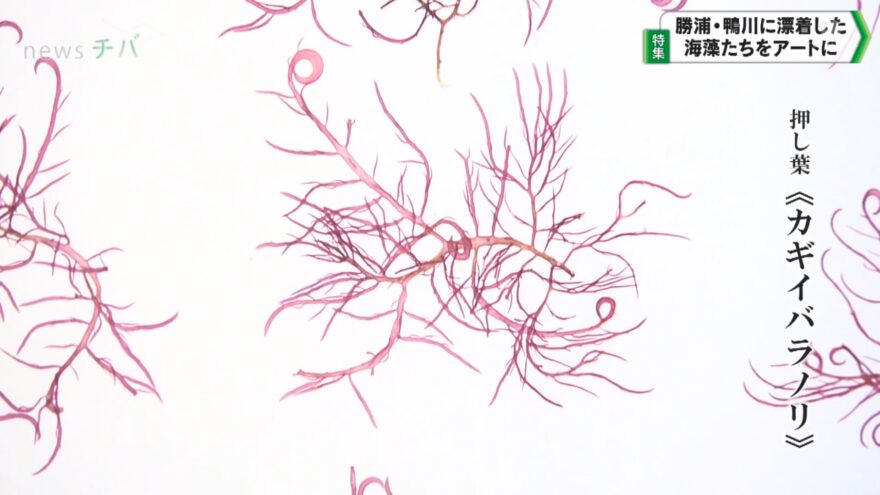

≪海藻の押し葉≫

浜辺で拾い集めた海藻を持ち帰り、一つ一つの個性や息をのむような色彩やカタチをパルプ紙に押しとどめる「押し葉」。

栗又さんのお気に入りは「カギイバラノリ」。くるくると他者に巻き付いて繊細な姿のまま、力強く成長していく姿を額の中にとじ込めています。

千葉県のお正月、雑煮にかける食材として欠かせない「ハバノリ」。

乾燥した状態は店頭で見ることもありますが、ここでは海の中でひっそりを揺蕩っている姿を立体的にとじ込めています。

押し葉≪フダラク≫

こちらでは、フダラクの押し葉の作品を4つ展示しており、その中でも特にうまく仕上がり、まとまりも良くバランスも良い、栗又さんのお気に入りの1枚があります。

栗又 弥江子さん

「海藻の中で何が一番おもしろいかというと、海藻にはちょっとしたクセがあり、洗った後に水の上に浮かべると自分からそのクセをだしてくる。この1枚は、それをうまく利用し円の形を描き、コンポジションとして吸着気の部分を中心に開かれたバランス良く作れた作品」

漁師小屋を模した会場中央のスペースでは、様々な押し葉を集めてコラージュとして完成させて作品を展示していて、海藻に対するコメントが添えてあります。

栗又 弥江子さん

栗又 弥江子さん

「博物館の展示なので説明を加えたいところだが、アート展でもあるので見ている人が「どう感じるか」を大切にしている」

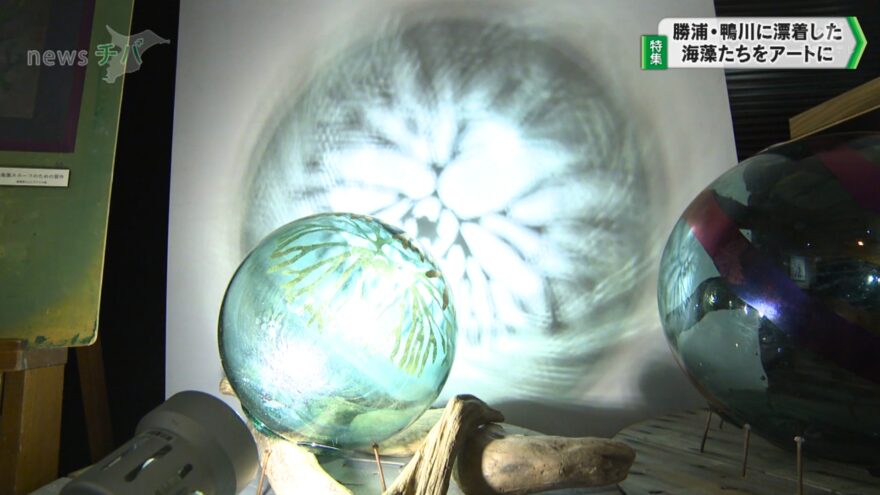

ガラス玉ギルディング≪千兆と藻の夢≫

ガラス製の浮きに金銀の箔で海藻を描いたギルディング作品≪船長と藻の夢≫。

ギルディングは、額縁に金箔を施す創作技術として西洋絵画の歴史とともに発展した技法です。

照明が照らし出す部位は、壁に淡いブルーと海藻の影を作り上げます。幻想的な海の中を体感できる作品です。

箔メガネギルディング≪箔メガネ五重奏≫

木箱の底にガラス板をはめ込んだ、水中を観察するための漁具が箱メガネです。

展示では実際に漁で使っていた箱メガネにギルディングを施したガラスを重ねて作品に仕上げています。

ノスタルジックな風情と幻想的な雰囲気を同時に味わえる作品です。

栗又 弥江子さんはこの展示会について

必要に迫られて海藻のリサーチから始めたが、知れば知るほど地球貢献をしていて他の生き物が助けて、ひっそりと海の中にいる美しい姿に心が打たれた。それからずっと海藻押し葉をずっと続けている。

私が感じたような海の不思議や海藻の素晴らしさを感じ取ってもらえたらうれしい。

▼海のアート展『What The Seaweed Remembers 海藻―漂ういのち』の詳細はこちら

https://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/exhibition/events/event-4265/