水産業を科学の力で支える 千葉県水産総合研究センター

千葉県南房総市にある「千葉県水産総合研究センター」。ここは千葉県内の水産業を技術面から支える総合的な研究機関として、さまざまな調査・研究を行っています。

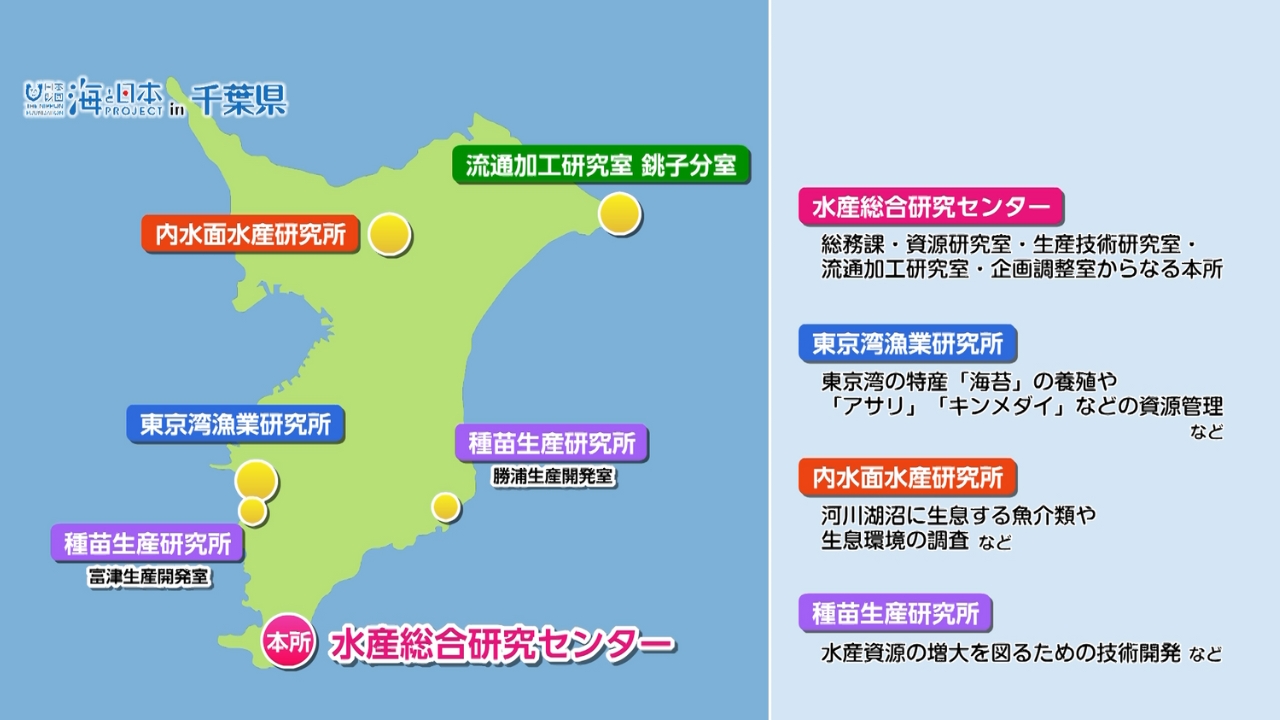

千葉県水産総合研究センターの本所がある南房総市を中心に、県内各地に研究所を設置し、東京湾の特産「海苔」の養殖や「アサリ」「キンメダイ」などの資源管理、河川湖沼に生息する魚介類や生息環境の調査、水産資源の増大を図るための技術開発など、それぞれが多岐にわたる研究を行っています。

千葉県水産総合研究センター 次長 玉井雅史さんがセンターにお話しを伺いました。

千葉県水産総合研究センター の取り組み

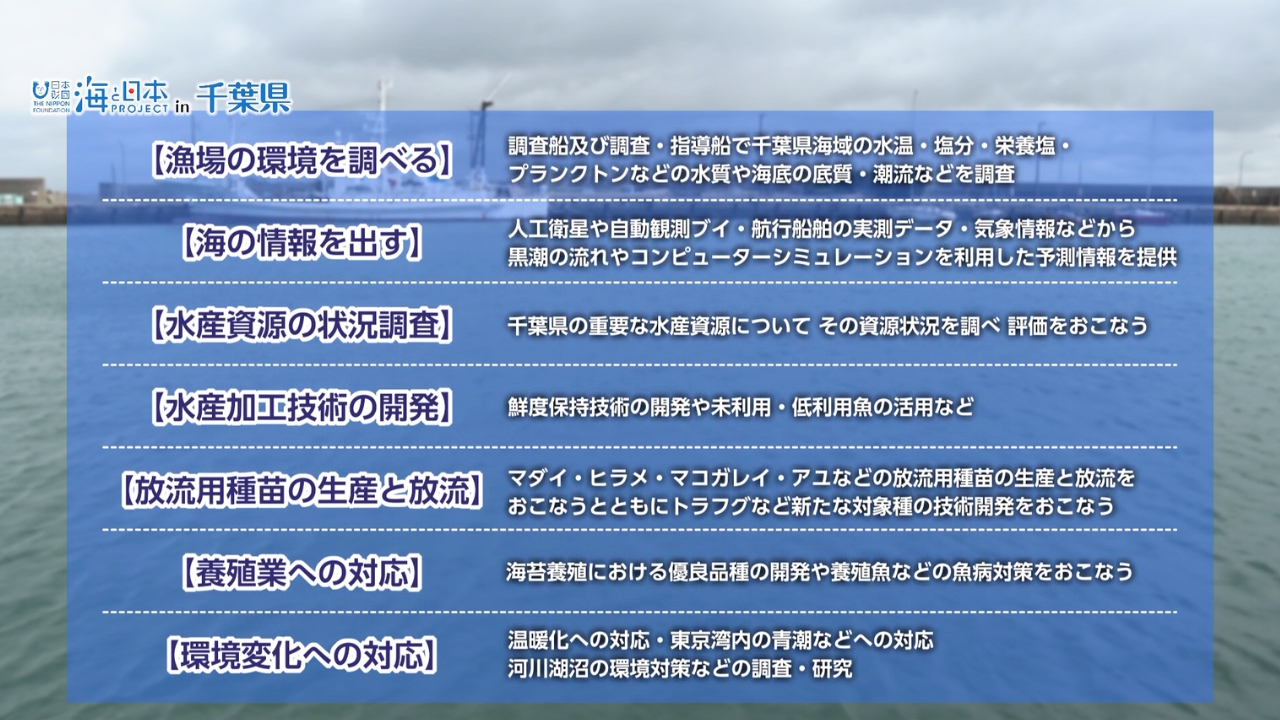

千葉県水産総合研究センターでは、千葉県の水産業の振興のため以下の2つの大きな柱を設け、それぞれに数項目の重点的な取り組みを設定して調査・研究を行っている。

①水産業の成長産業化を支える技術開発

ICT等を活用した資源調査・海洋観測体制や漁海況情報の高度化など

②資源管理の強化と環境変動に対応する技術の開発

磯根漁場の藻場消失対策及び有害生物による漁業被害の軽減対策など

具体的には―

【漁場の環境を調べる】【水産資源の状況調査】【環境変化への対応】など

東京湾から銚子に至る貝も、また、印旛沼をはじめたとした内水面を対象に調査船や専門設備を駆使し地元漁業者と連携した研究活動を行っている。

調査船の活用

センターには3隻の調査船が配属され、以下のような調査・活動を行っている。

・漁業調査船「千葉丸」「ふさみ丸」

千葉県沿岸域の漁場環境の観測・水産資源の調査など

・東京湾調査・指導船「ふさなみ」

1947年から東京湾の約30地点において月2~3回水質観測を実施など

このよう漁場調査のほか、カツオやサバなどの漁業者が対象としている魚の漁場の探索もおこなっている。こうした調査によって得られたデータは、漁業者などへ随時提供し安定的な漁業経営に活用してもらっている。

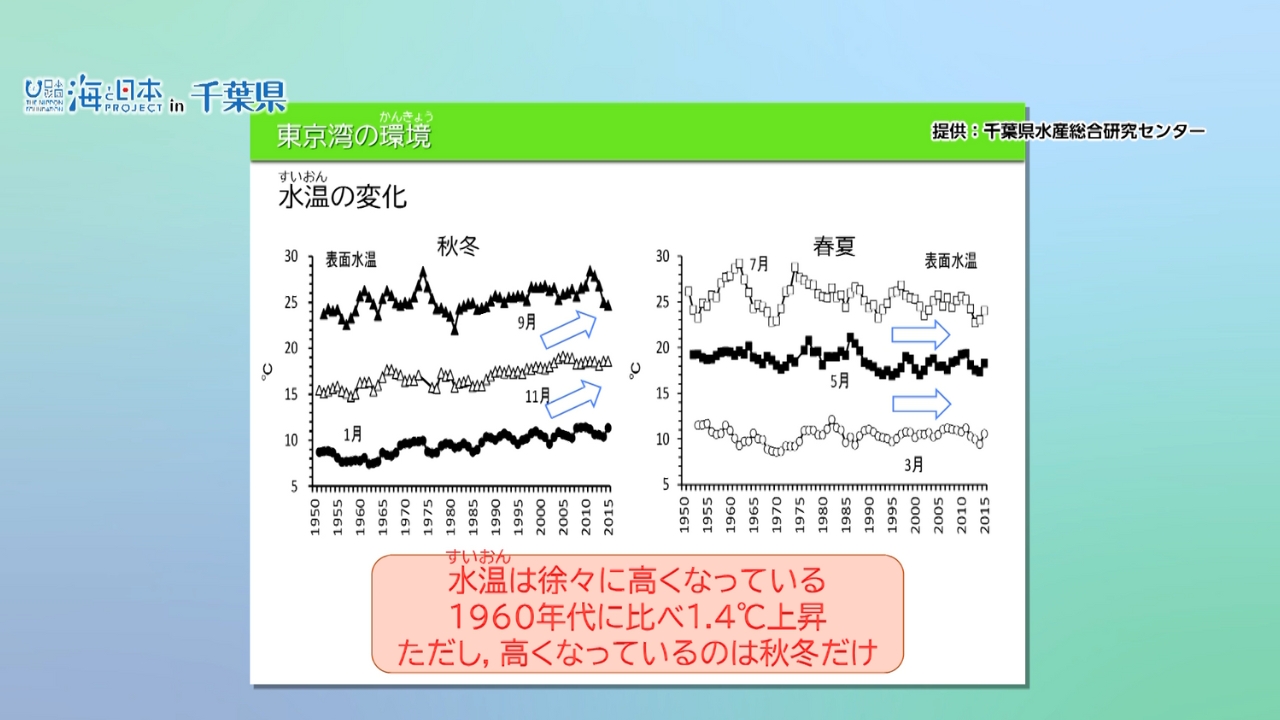

長年、千葉の海のデータを集め見続けてきた千葉県水産総合研究センター。温暖化が叫ばれて久しい今、その変化をどのように感じているのでしょうか。

地球温暖化による海況変化について

地球規模の気候変動が漁場環境にも大きく影響していると感じる。海況の変化として全体的に海水温が上昇している。東京内湾では、長期的に水温が上昇し、特に秋から冬にかけてその上昇が顕著である。

外房海域も、水深50m以浅の沿岸域は水温が上昇傾向にある。夏から秋に各地で最高水温を記録する日が多くなり、令和6年の最高水温は29℃を超えた。

漁況としては、黒潮の大蛇行と黒潮続流の北偏により、マサバやサンマなどの来遊量が減少。また、植食性動物の食害により、東京内湾では海苔養殖の生産量も減少。内房では「磯焼け」が進行し、局所的にイセエビ・アワビ・サザエといった磯根資源が減少している。

一方、水温上昇によりトラフグや南方系のハタ類の分布域が広がりや、銚子・九十九里地域においてイセエビが増加するなどの変化もある。

変化への対策

こうした変化を受けて、センター内の研究室では環境変化に適応、もしくは環境変化の影響を緩和することを目的として、数々の対策を実施しています。

漁場環境変化への対応「急潮予測システム」の開発

気象予報によりあらかじめ予測し数日前から準備ができる台風とは違い、海の中の潮の流れは予測が困難。そこで、急潮予測システムの開発の一環として、定置網周辺の流速や流向をコンピューターシミュレーションで予測し、情報提供するシステムを開発した。

これにより急な潮の流れによる定期網漁の被害の減少を図っている。

“磯焼け”への対応「藻場の造成技術」の開発

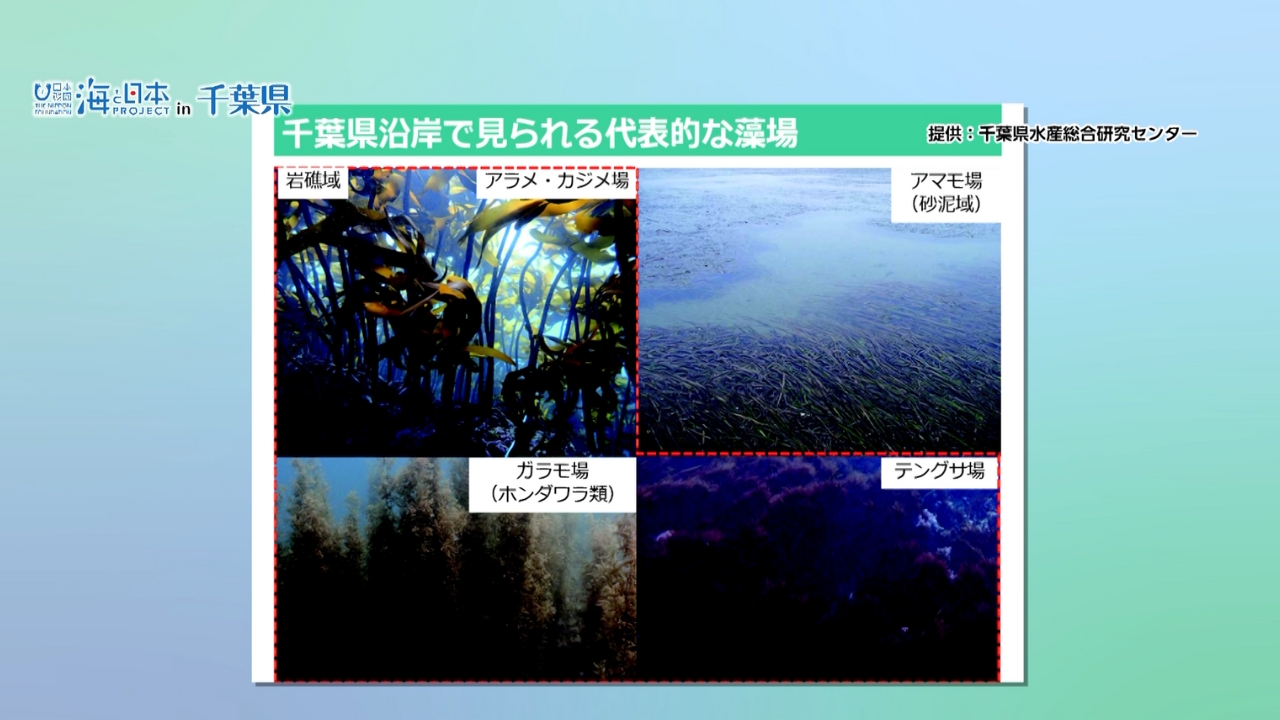

漁場環境の変化による魚介類の産卵場や、貝類の餌料となる”藻場”が消失する「磯焼け」が大きな問題になっている。

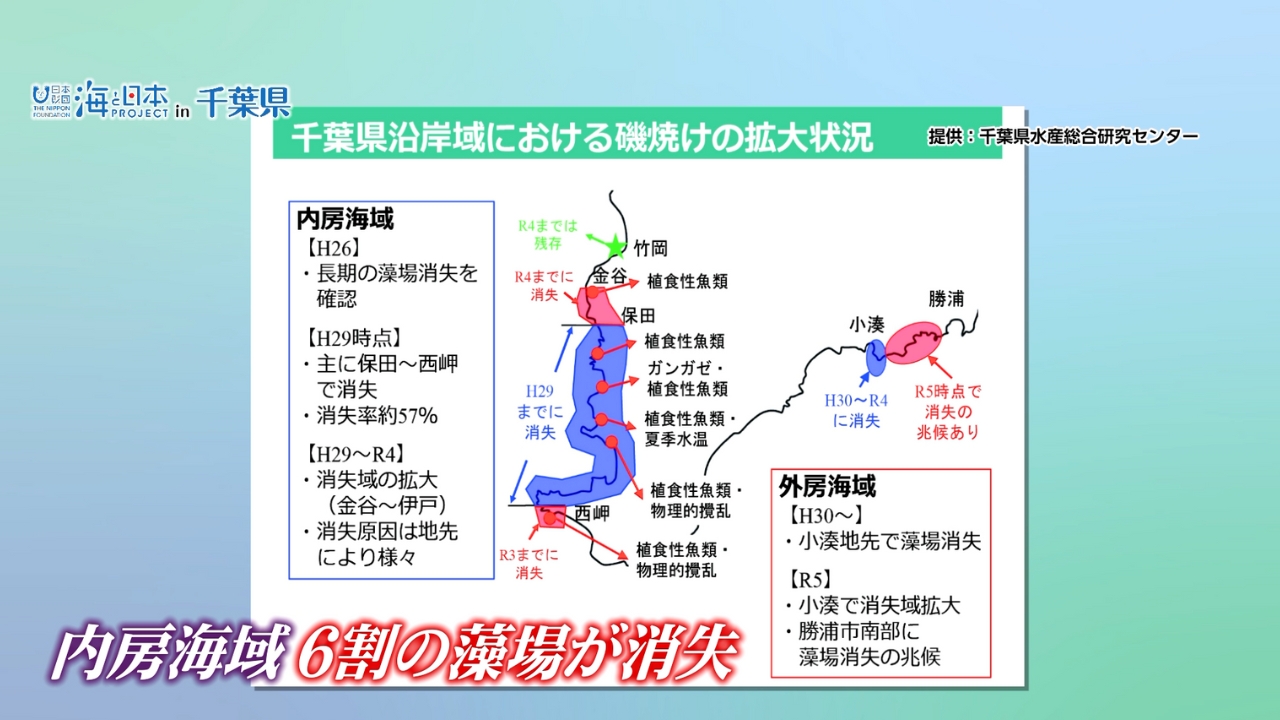

特に深刻な東京側の内房海域では、平成29年頃までに、約6割の藻場が消失し現在も拡大している。この原因調査の結果、アイゴやブダイなどの植食性魚類が海藻類を活発に食べていることが確認できた。秋の水温上昇によりこれらの魚などが分布を拡大し、活動期間も長期化していることが磯焼け拡大に最も影響していると考えられる。

この対策の一つとして、食害を回避しながら周辺に海藻の種を供給できるような、核となる藻場の造成技術開発に取り組んでいる。

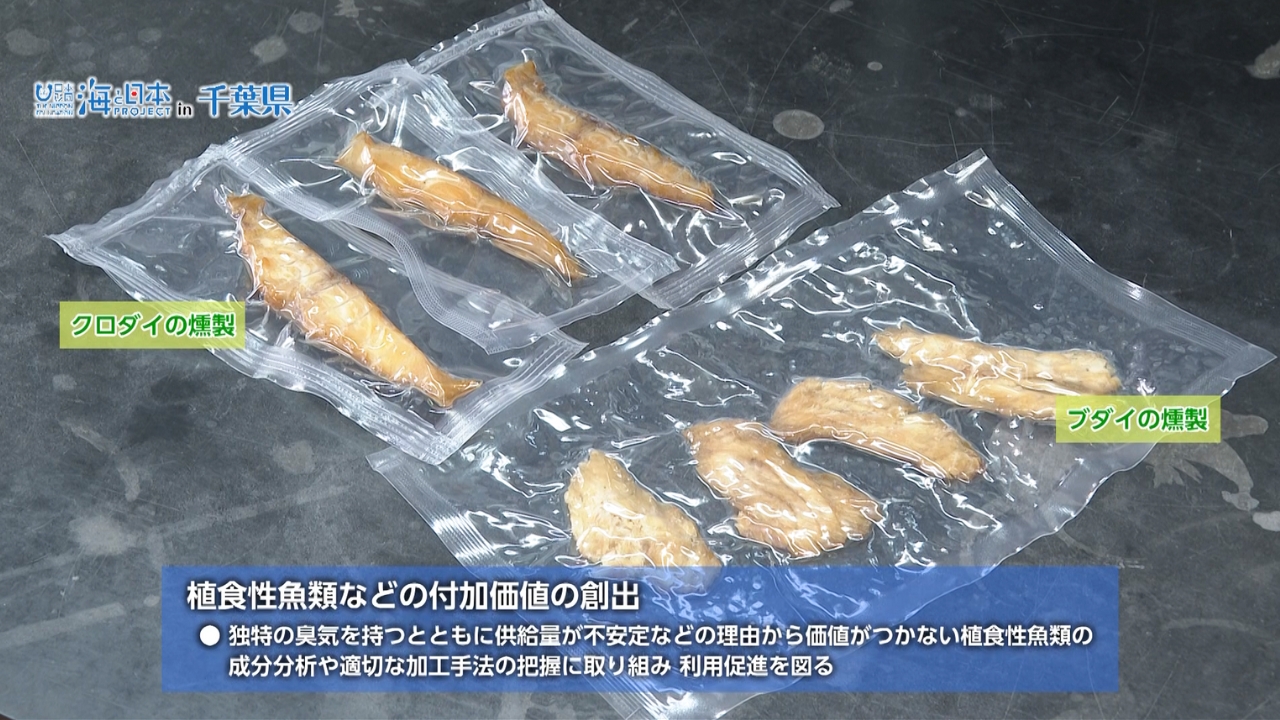

磯焼けの原因となっているアイゴやブダイの数は増加傾向にあるが、独特なにおいを持つことから価値が付かず、ほどんど市場などで利用されていないのが現状がある。

そこで、魚の成分分析を行い、適切な加工手法の把握などに取り組んでいる。

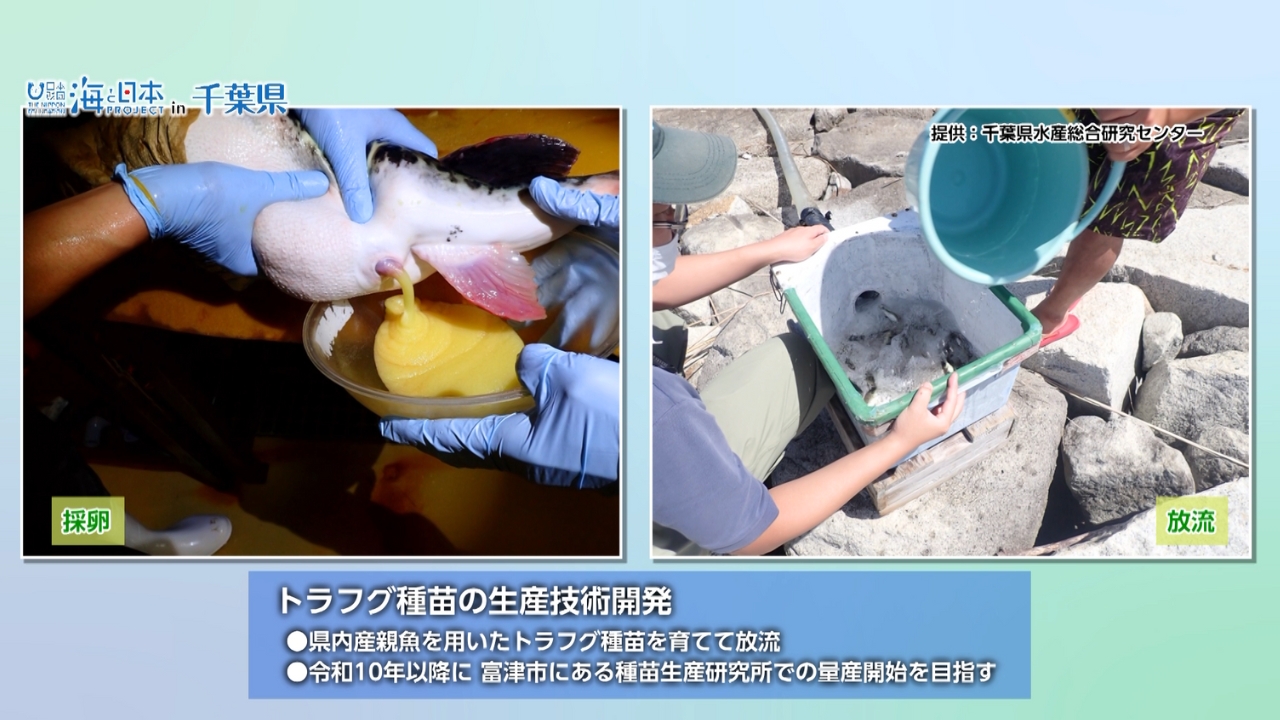

魚の増加傾向では、トラフグの漁獲量が増えているという良い面もある。

トラフグ資源をさらに増やすため、令和2年から県内産親魚を用いた、放流用のトラフグ種苗を育てることに着手。令和10年以降に、富津市にある種苗生産研究所での量産開始を目指している。

今後について

センターが担う役割は、地元経済を支える水産業の未来を考えるうえで欠かせないものであると思う。今後も水産業の成長を支える技術の開発や県産水産物の消費拡大に向けた取り組み、また持続可能な漁業資源を目指す積極的な造成や保全活動など、科学の力で水産資源や漁場を守り続けていければと考えている。

研究による新たな視点、そして技術の進化によりセンターは様々な角度から水産資源や漁場を守ります。

▼千葉県水産総合研究センターの取り組みはコチラからもご確認いただけます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-suisan/